フォトブログ

”オコマ”への感謝と誇りと愛着と

2006年のご当地ナンバー登場以来、ナンバープレートの数は増加の一途を辿り、今や138種類に上がるそうです。(2025年5月7日現在)

そんな多くのナンバープレートの中でも4文字ナンバーは貴重な存在で、現在は、尾張小牧と伊勢志摩の2つだけだとか。

伊勢志摩がご当地ナンバーとして5年ほど前に登場するまでは、尾張小牧が唯一の4文字ナンバーであり続けました。

縦長にギュッと圧縮された4つの文字がレア感を醸し出しています。

画数もそれなりにあり、プレス加工の技術を感じます。また洗車の時に隙間を歯ブラシでこすりたくなるのも4文字ナンバーユーザーのあるあるですね。

話は変わって80~90年代、若者が車に夢中になる時代がありました。

ドライブデートが当時の定番で、かわいい女子を射止めようと、男子たちがソアラやプレリュードといったイカシタ車で女子大の前に乗りつける光景を目にしたものです。

ところが尾張小牧は名古屋ナンバーに対して格下であり、女子たちに「なんだ、オコマかぁ」と揶揄される存在でした。

名古屋近辺ではそんな黒歴史をもつオコマナンバーですが、私も免許を取得して以来、乗りついできた車はすべてオコマナンバーです。

東海地方はもちろん、関東から九州までをオコマでお邪魔してきました。何処に行っても個人的にはオコマに誇りと愛着を抱いています。

先日、事情により実家で使っていたオコマナンバーの車を所沢で移転登録することとなり、オコマとお別れをしてきました。

もちろん同じ車なのですが、親しみ慣れてきたナンバーが変わるだけで、愛車が別の個性をもった車になったような気がします。

ナンバープレートも車の一部なんだと改めて実感します。すこしだけ表情が変わった愛車とこれからも時を共にしていこうと思います。

ちなみに新しいナンバーは、

ティ・コ・ロ・ザ・ワです。

う~む…。

お初にお目にかかりまする

”令和の米騒動”に巷は喧々囂々としています。

政府が最初に備蓄米を放出したのが春先のこと、ほとんどの庶民の目に触れることがないまま2ヵ月以上が経過しました。

その間、『売るほど米が自宅にある』と発言した大臣は退場して、新たに就任した新大臣が事態の打開に向けて旗振りしつつあるようです。

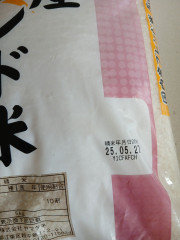

そんな中、近所のスーパーで3月に放出されたと思われる備蓄米を初めて見かけました。

一応?100%国産米らしい。精米日の印字があるものの、産年は未記載であることからおそらく古古米、古米(令和4年、5年度産)と思われます。(3月放出の備蓄米に他のお米もブレンドしていることもあるようです。)

価格は税別で5㎏3,000円を僅かに下回り、5,000円に達する勢いの6年度産に比較すれば安さを感じます。

でも一年前には2,000円ほどで購入できていたことを考えると、3,000円で飛びついてしまう心理に”人の価値判断とはなんと相対的なものなのか”と痛感します。

さて備蓄米の味は如何なものなのか?

日本人として新米にこだわる方も多いのでしょうが、備蓄米の保管庫では最新の設備により温度や湿度が調整されているようです。

TVでお馴染み『格付けチェック』にて新米と古米の食べ比べを出題したら、出演者の方々は意外と違いを見分けられないかもしれません。

兎も角、今夜はトマト風味のハヤシライスを作って備蓄米を味わうこととします。(ハヤシライスでお米の味が分かるのか?とつっこまれそうですが…)

具材を少しでも安く仕入れるために2軒のスーパーをはしごしました。

頂き物のお米が自宅に売るほどある前大臣は、スーパーをはしごして自炊することなんてあるのでしょうか?

主役の姉妹キャラ~made in 伊勢 の味~

国民的駄菓子”おにぎりせんべい”の姉妹品として1972年から存在する、

”ピケエイト”

私の幼少期には、おにぎりせんべいのパッケージ裏に『姉妹品ピケ8もよろしく』と紹介されていました。

よろしくという割にはピケ8を見かけることはなく、私にとって幻の駄菓子でした。

スター級キャラに準ずるキャラって主役にはない稀少性や魅惑性があります。

たとえば、ドラミちゃんとか、ガンキャノンとか……。

先日、いつも利用しているスーパーで初めてお目にかかりました。

記憶が確かならば、おにぎりせんべいのパッケージに載っていたピケ8のデザインはそのままに、

タータンチェック柄のおしゃれレトロなパッケージに包まれています。

おにぎりせんべいよりお値段は少し高めですが、内容量は98gあり、おにぎりせんべいと同様に個装もされていないのが食べやすい。

おにぎりせんべいの”和”に対して、ピケ8は朝食のバタートーストをイメージした”欧風”なおしゃれせんべいとのこと。

朝食のバタートーストと名乗るだけあって、その風味は、ハッピーターンよりもバターの香りとコクが口の中に広がります。

製造元のマスヤさんは三重県伊勢市の会社で、今年で創業60年を迎えます。

伊勢と言えば、あの有名な赤福がありますが、互いの創業者は親族なのだとか。

変化の著しい世の中において、これからも安定の国民的駄菓子であり続けてほしい。

新! 足元対策

この冬より教室に新兵器「足元用電気カーペット」を投入しました。

理科塾では、生徒のレベルと志望校に最適化されたカリキュラム、臨機応変な個別対応、駄菓子の提供……など個人塾ならではのアットホーム感がウリです。

心は温かく、賢く、強い子へ。

自信をもって当塾を推していますが、どうも足元の温かさは他塾に劣るのが悩みです。

すなわち、築30年以上の戸建て住宅を改築した教室ゆえ、断熱対策が脆弱なのです。

エアコンの暖気だけではどうしても足元の冷たさを補えない。

勉強時に頭寒足熱は効果的ですから、2年前より投入したのが湯たんぽでした。

アナログな暖房器具ながら優しい暖かさは 好評でしたが、授業直前にお湯を沸かさなければならずちょっと大変。

昨今の燃料費高騰もあり、電気代よりも高いガス代も無視できません。

温かく手間いらずかつ低コストな代替器具はないだろうかと探してたどり着いたのが小型の電気カーペットです。

もともと台所マット用としてつくられたものなので細長く、机下の足元としてサイズピッタリ。

表面は塩ビ加工が施されており、サッと拭けて衛生面もいい。

面積が小さいことから電気代は安く済みます。

理科塾は靴を脱いで教室に上がります。

裸足で来ていた生徒さんもこれで安心です。

それにしても石田純一でもないのに、冬に裸足とは強者すぎる…。

イームズ導入しました

イームズチャアが教室に加わりました。

背もたれのついた椅子の採用は理科塾にとって画期的ニュースです。

「えっ?そんなの塾業界では当たり前じゃないか」と思われるでしょうが、理科実験塾としてスタートした理科塾にとってちょっとした進化なのです。

理科実験は立ち作業を伴います。

器具の準備・薬品の調合・観察と計測・装置の調整・片付けなど、椅子に座り続けることはありません。

教室内の配置を変えたり、安全性を確保したりする点から、背もたれのついた椅子は邪魔になります。

理科実験と同様に立ち作業や配置換えを伴う家庭科実習や技術実習でも、専用教室には背もたれのない椅子が用意されていますよね。

これまで理科実験室のスタイルのままに国数英の授業が行われていました。

1コマ100分~120分、特に夏期および冬期講習中は連続受講の場合もあります。

さぞかし生徒さんの腰に負担がかかっていたことでしょう。

今年の夏期講習から座り心地の良いチェアで授業環境を改善できました。

丸椅子で頑張ってくれていたOB・OGの生徒さんには申し訳ない気持ちです。

折角チェアを導入するのならば、外国製のお洒落椅子を!とイームズチェアにたどり着きました。

私の自己満足的な盛り上がりに対して、現役生徒さんの反応は…紙のような薄さでしたね💦